3月29日,上海市应用型本科高校人才培养改革试点启动大会召开。为引导高校紧密对接区域经济产业发展所需,主动优化调整专业设置和人才培养的模式,上海选择上海工程技术大学、上海应用技术大学、上海电力大学、上海第二工业大学、上海电机学院5所高校先行开展试点并逐步推广到全市高校。

第一教育走进5所高校,探访学校在应用型人才培养方面的改革举措和特色亮点。

你知道电力行业的未来需要什么样的人才吗?上海电力大学用一张“产业人才需求图谱”给出了答案——未来五年,储能、海上风电等六大新兴领域的人才缺口将超过2万人。截至2024年8月31日,2024届本科生毕业去向落实率为95.58%,主要流向单位中,国有企业(53.11%)位列第一。在2024年国家电网招聘中,上海电力大学毕业生以一批553人、二批109人的成绩,成为行业“人才输送大户”。

这所高校为何能提前锁定行业趋势,成为电力人才的“风向标”?作为原电力部直属高校,上海电力大学有着深厚的能源电力行业“血脉基因”,工科专业招生占比已突破88%。上海电力大学党委副书记、校长顾春华介绍,这种独特的纽带让学校始终站在产业前沿,“我们与各大发电集团、电网企业保持密切联系,掌握行业第一手资料。”

这种敏锐的嗅觉也得益于庞大的校友网络,实时反馈市场变化。此外,学校设有电力智库、技术中心等部门,持续研究行业发展。顾春华指出,福岛事故后核电行业陷入五年低谷,学校却逆势而为,在2017、2018年联合核电办,国核自仪等核电单位开设核电专业。如今,随着核电成为清洁能源主力军,这一“超前决策”的价值愈发凸显。

快速响应企业需求,打造能源电力专业集群

国家能源转型战略对兼具技术素养与实践能力的复合型人才需求迫切,高校亟需突破传统学术壁垒,走出“象牙塔”,实现学科建设与产业需求的深度耦合,将学科链精准对接产业链发展需求。

为服务国家“双碳”战略目标,应对能源电力产业的结构性变革,上海电力大学充分发挥行业办学特色,重点聚焦储能技术、智能电网、新能源等战略性新兴领域的人才需求缺口。学校以国家战略为引领、以区域经济为支撑,通过系统性重构人才培养体系,推动教育范式实现从“学科本位”到“产业需求本位”的根本性转变,率先启动人才培养模式系统性改革。

据了解,上海电力大学的应用型改革有以下“三个突破”:一是建立“企业需求—专业调整—资源投入”的快速响应机制,破解产教“两张皮”难题;二是以真实项目为载体,推动知识传授与能力培养深度融合;三是将行业前沿技术转化为教学资源,实现人才培养与产业升级同频共振。

近年来,学校通过建立“招—培—就”全流程协同机制,持续优化专业布局。学校基于长期就业质量评估与多方论证,在配套政策保障和教师平稳转型的前提下,通过全校协同机制,有序淘汰了7个就业率持续偏低的传统专业;同时,围绕上海新型“3+6”产业体系建设和能源电力行业发展,增设了10个专业,系统构建贯穿“源网荷储”全产业链的能源电力专业集群。

学生在储能技术实验室开展实验

此外,学校于今年3月发布《应用型本科人才培养模式改革试点工作方案》,提出构建“需求导向、动态调整、产教协同”的新机制。学校深度对接上海“3+6”产业规划布局,面向临港新片区先导产业,培养高水平应用型人才。学校着力构建“双元制”应用型本科人才培养新模式,先期推进2个学院(能源与机械工程学院、计算机科学与技术学院)、3个专业(新能源科学与工程、储能科学与工程专业、计算机科学与技术专业)的试点改革工作,并计划至2027年,拟再推广建设集成电路、新型电力系统等相关5个左右“双元制”专业(群),预期年人才培养规模达800人左右。

校企“混动”培养,“快充”师生成长

为推进产教融合向纵深发展,上海电力大学构建校企双元育人模式。专业设置上,学校通过组建由行业企业专家主导(占比逾50%)的应用型学科专业设置委员会,建立常态化产业调研机制,确保专业布局与产业发展同频共振。招生选拔方面,创新实施以工程实践能力和创新素养为重点的多元化招生选拔制度。

在制定培养方案的过程中,校企协同将行业技术标准内化为培养方案,强化实践应用与职业能力培养。能源与机械工程学院构建“认识实习(2周)—生产实习(3周)—毕业实习(4周)—企业实践(5周)”四阶递进式驻企实习体系,通过14周的系统化工学交替培养,让学生在真实产业环境中循序渐进地提升实践能力。计算机科学与技术试点专业以“AI+能源电力”为特色方向,构建了“产教融合—双证融通—课赛(竞赛)结合”的课程体系,重点提升实践教学比重,学生参加企业实习不少于6个月,设置6个学分的“3+X”多元创新综合实践学分,有10多种学分获取方式供学生选择,建立动态调整的企业需求化模块培养体系。

学生开展机械臂实操实训

上海电力大学实施全栈技术方向模块化育人体系,通过校企联合组建教学团队,如“双师队伍”,通过“产教融合共同体”与百余家企业开展深度合作。校企联合开发了48门融合行业前沿知识与企业真实案例的合作课程,并推行覆盖电力系统全环节的虚拟仿真课程群,目前已覆盖全校70%工科专业。在教学实施环节,采用企业导师进课堂、真实项目进课程的模式,基于实际生产问题设计实践课题,使学生深度参与真实生产场景。

“人工智能技术及电力系统应用”课程结课答辩

在人才培养方案制定过程中,学校特别注重实践教学与理论教学的有机衔接,科学设计课程时序与教学内容,确保学生在企业实践期间能有效应用所学理论,并在实践后及时回归课堂进行理论深化。

同时,全校协同推进,建立了完善的保障机制,通过动态调整课程模块、优化评价体系、过程性评价与能力画像等措施,确保培养的系统性和实效性,切实提升学生的实践创新能力和综合素养,实现人才培养与产业需求的精准对接。

此外,从2023年起,上海电力大学实施“双师型”教师提升计划,要求新进教师至少拥有6个月企业实践经历,并选派骨干教师赴头部企业挂职。目前,学校“双师型”教师比例达75%,校企联合开发的《智能微电网运行与控制》等12部教材被全国50余所高校采用。

以应用能力为导向,校企联合考核评价

学校创新打造了能力导向、多元协同的人才培养评价体系,以应用能力为核心重构评价标准。通过将实践能力、工作能力、创新能力等企业重视的关键能力纳入评价维度,实施过程考核与结果考核、校内评价与企业评价相结合的综合评价。其中,企业评价直接采用员工培训题库进行考核,占比不低于30%。

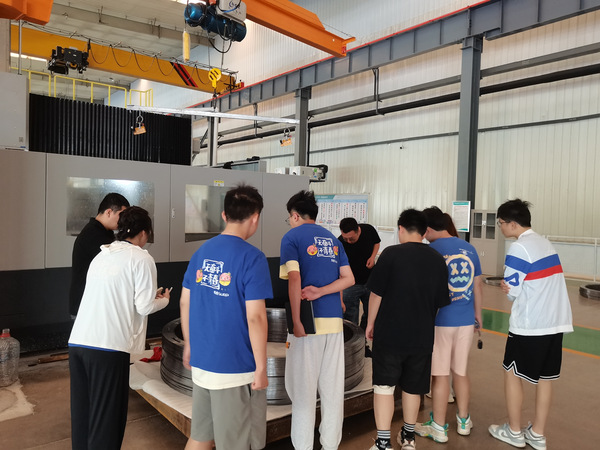

学生在企业生产车间了解生产流程

为保障评价实效,学校实施“双导师”协同育人机制,校内导师侧重理论指导,而企业导师不仅要传授技能,还要解答实际问题,形成理论实践深度融合的培养闭环。同时,配套应用型人才培养模式改革试点工作专项经费支持产教融合基地和“双师型”团队建设,并将企业技术骨干纳入师资评价体系,推进教师评价改革和职称评审制度改革。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/cB7Imfmpspv1QvRRxiIWlA