为紧密围绕国家“双碳”目标下新型电力系统数字化、智能化发展需要,培养面向能源电力数智化的“AI+能源电力”复合型、应用型、创新型人才,我校人工智能现代产业学院于今年6月启动第二届人工智能微专业培养,并于暑期完成了第一阶段授课。本届微专业面向全校所有专业的大一、大二学生,经过面试选拔,最终录取了来自能源与机械工程学院、环境与化学工程学院、电气工程学院、自动化工程学院、计算机科学与技术学院、经济与管理学院及数理学院共7个学院的62名同学参与,规模较首届微专业增长51%。

为跟进及适应人工智能产业技术快速发展和变革,本届课程在第一届课程基础上全面升级,在教学内容和教学模式上均有改进。7月7日至7月18日,通过为期两周的“理论+实验+实践”集中线上授课与实验平台强化训练,所有学生顺利完成第一阶段的3门核心课程学习,学生全员通过英伟达深度学习基础认证,完成《人工智能产业前沿技术导论》课程答辩和《人工智能技术实训》课程答辩。

第一门课程《人工智能产业前沿技术导论》新增“人工智能安全与伦理”与“大模型技术链分析”两大模块。课程聚焦前沿技术,强化行业应用,打通技术与产业壁垒,形成“5大核心专题+行业研讨”的教学体系。张传林教授讲授《人工智能发展技术概况》,他通过案例分析和技术讲解,帮助学生建立对人工智能的发展历程和基本认知框架。范自柱教授讲授《深度学习概况》,该课程模块探讨了深度学习与传统机器学习的区别,并展示了相关网络结构和实际案例。夏飞副教授讲授《电力智慧视界》,介绍了视觉感知技术在发电、输电、配电和用电场景中的具体应用。栗风永教授讲授《人工智能安全与伦理》,探讨了AI技术发展中的潜在风险、隐私保护、算法偏见及法律责任等核心内容。范自柱与李东阳团队讲授《大模型技术链分析》,介绍了自然语言处理的基础概念、大模型核心机制(如注意力机制和Transformer架构)以及BERT、GPT等经典模型的发展历程。

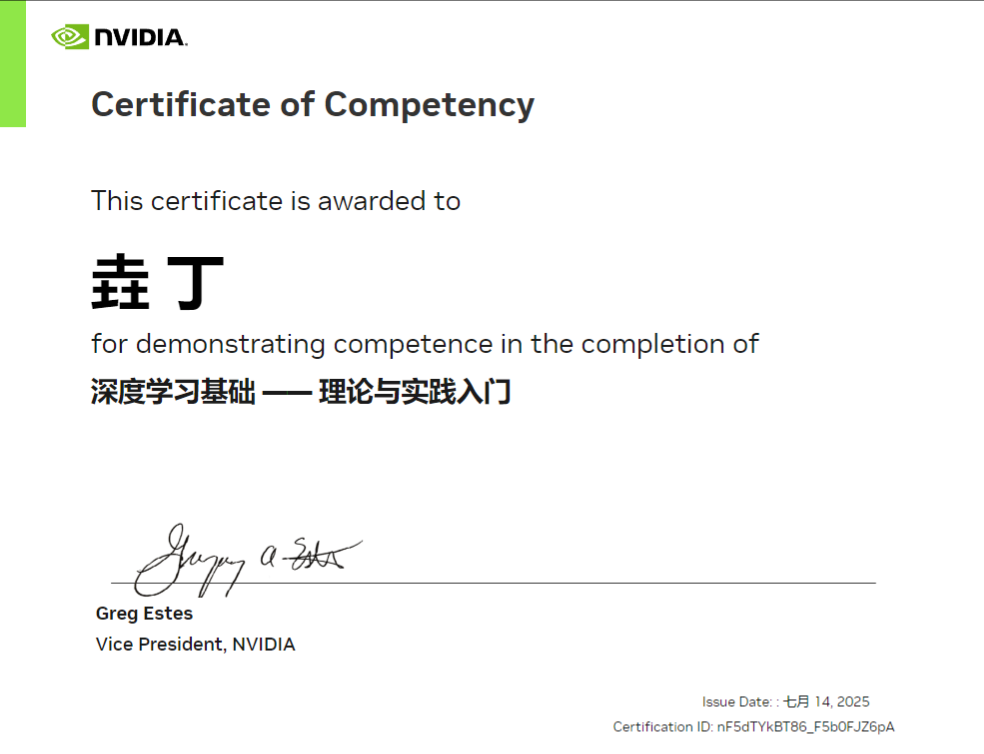

第二门课程《机器学习基础》采用双平台实训,强化人工智能核心能力,该门课程较第一届在课程教学进度和教学内容上进行了调整。栗风永教授采用希冀平台进行授课,课程内容覆盖机器学习基本概念和常用方法,学生在希冀平台上开展机器学习基础实验。彭源副教授作为英伟达校园大使,系统地讲授了英伟达深度学习基础课程,课程内容涵盖基本概念、原理、工具和实现方法,新增了Transformer模型并行训练实验,62名学员均通过NVIDIA(英伟达)深度学习基础认证考试。

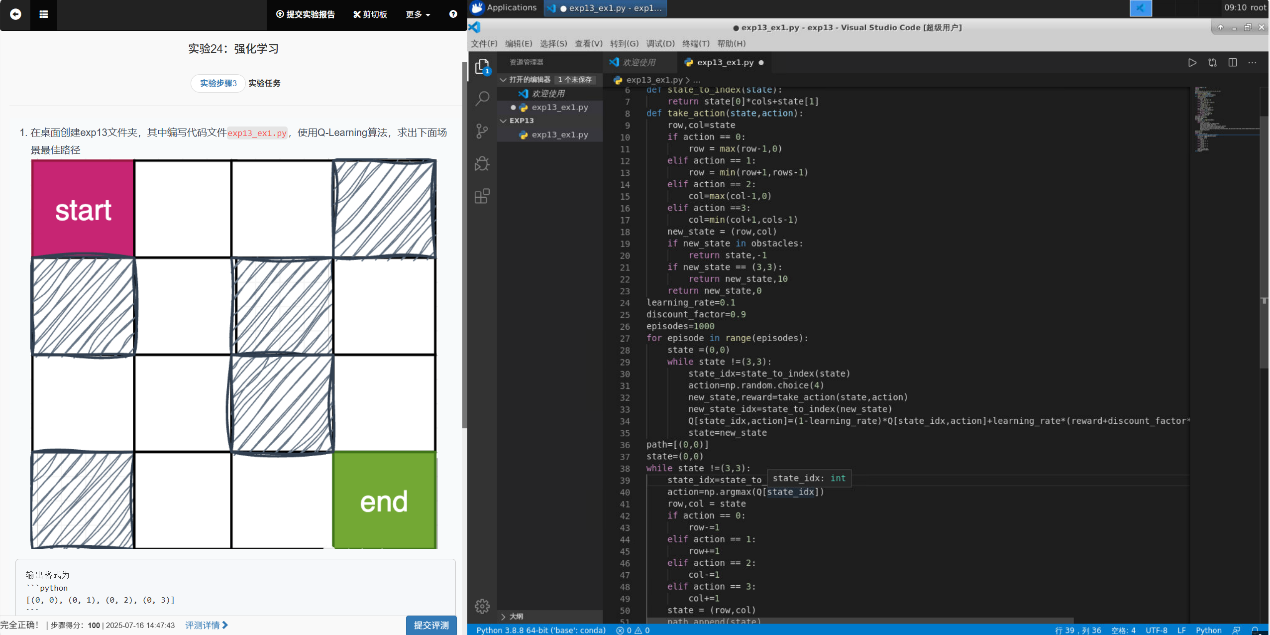

第三门课程《人工智能技术实训》由徐曼老师与卢芳芳老师共同开设。本次开课根据选课学生的变化,在教学内容和教学模式上有两个创新改进。一是考虑到本届学生包含大一、大二学生,部分学生缺少Linux操作技能,所以新增“Linux操作入门”模块实验;二是在中期检查阶段,以自动评测实验排行榜为依据,开展分层研讨式合作学习,学生按排行榜排序依次分享学习成果,共同探讨实训原理与实训中遇到的问题及解决办法。本轮课程继续以“模块命题+自主选题”的个性化实验实训的创新方式开展,学生基于前序课程对人工智能基础的学习和对前沿技术的了解选择感兴趣的领域,基于希冀平台开展虚拟仿真实训。学生在4个实验模块中自主选择一个完成,包括“深度学习与计算机视觉、自然语言处理与知识图谱、强化学习与智能游戏以及大模型算法架构”,通过云桌面或Jupter笔记形式开展实验,每个实验项目通过自动测评后开展下一项实验,研究生助教全程参与指导。课程考核包括系统自动测评、提交实验报告与汇报答辩相结合的考核方式,学生平均在线时长为1200多分钟,各专业学生发挥各自的优势,互相取长补短,互帮互助,交流研讨氛围浓厚,学生成绩表现总体较为优异。

在课程答辩中,学生们既展示了实验相关的原理、步骤、结果及分析,也深入研究了相关AI前沿技术,并基于广泛调研提出个人见解,体现了我校学生较扎实的理论基础、研究能力和较强的AI工具使用能力,以及人工智能技术快速发展背景下批判思维和创新意识与能力。学生在课程答辩中表示,“为期两周的人工智能微专业线上学习,让我对人工智能的认知从模糊的概念逐渐变得清晰可触,从卷积神经网络的处理原则,到循环神经网络在自然语言处理重点应用,那些曾经只在课本上见过的专业术语,通过案例分析变得生动易懂”。

人工智能微专业通过构筑“AI+能源电力”的跨学科培养模式,着力解决能源电力数智化产业变革对复合型人才的迫切需求,更为各理工科类专业学生个性化发展和职业竞争力提升开辟了新路径。

教务处/产教融合办 人工智能现代产业学院 供稿